序論

「アカクラゲ」という言葉を聞いたとき、多くの人はその幻想的な姿と時に危険を伴う存在を思い浮かべるでしょう。このユニークな海洋生物は、単なる海の漂流物ではなく、深海の歴史と生態系を理解するための重要な鍵を握っています。本コンテンツは、あなたがアカクラゲについて抱えるであろうあらゆる疑問に、専門的な知識と親しみやすい解説をもって答えることを目指します。

この信頼性の高い情報を通じて、あなたはアカクラゲの基本概念から詳細なメカニズム、そして実際の生態系における役割に至るまで、深い洞察を得ることができます。特に、彼らが持つ独特な美しさと注意すべき側面を深く掘り下げ、購入や観察を検討している人々が賢明な選択を下せるよう、具体的なガイドラインを提供します。アカクラゲというテーマに隠された魅惑的な背景を理解し、その真の価値と生態学的意義を発見する旅に、今からあなたをご招待します。

1. アカクラゲの基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

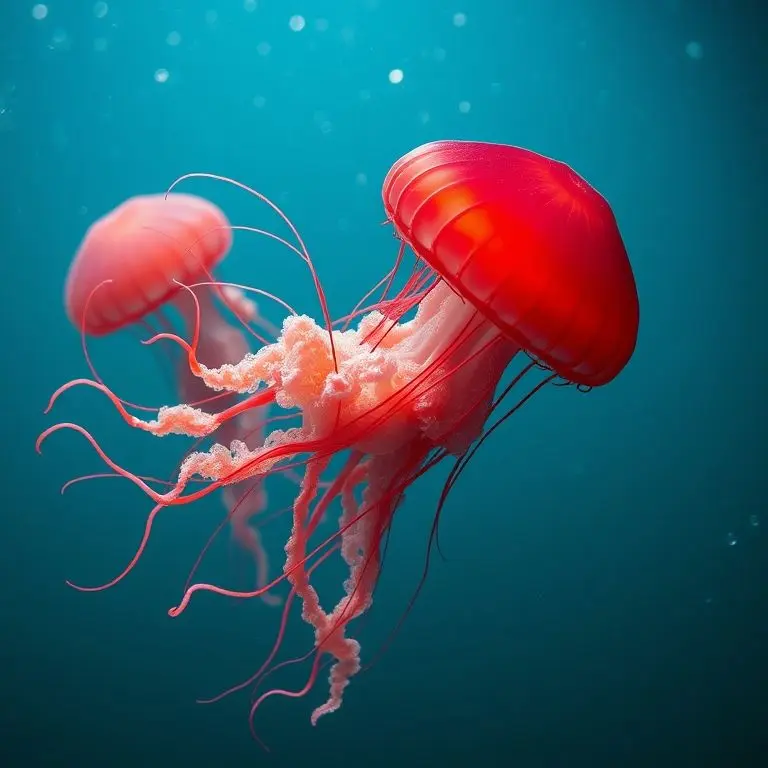

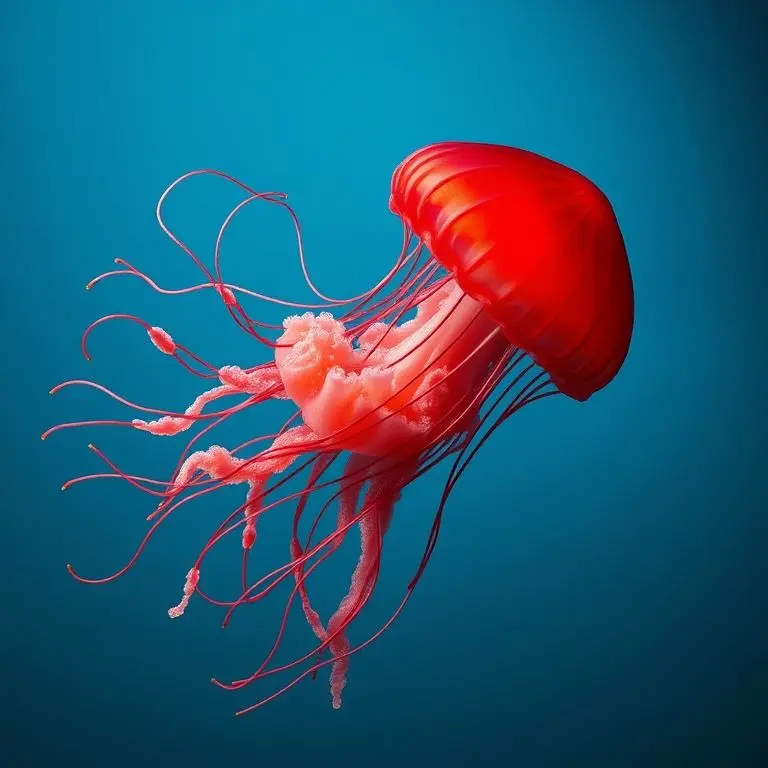

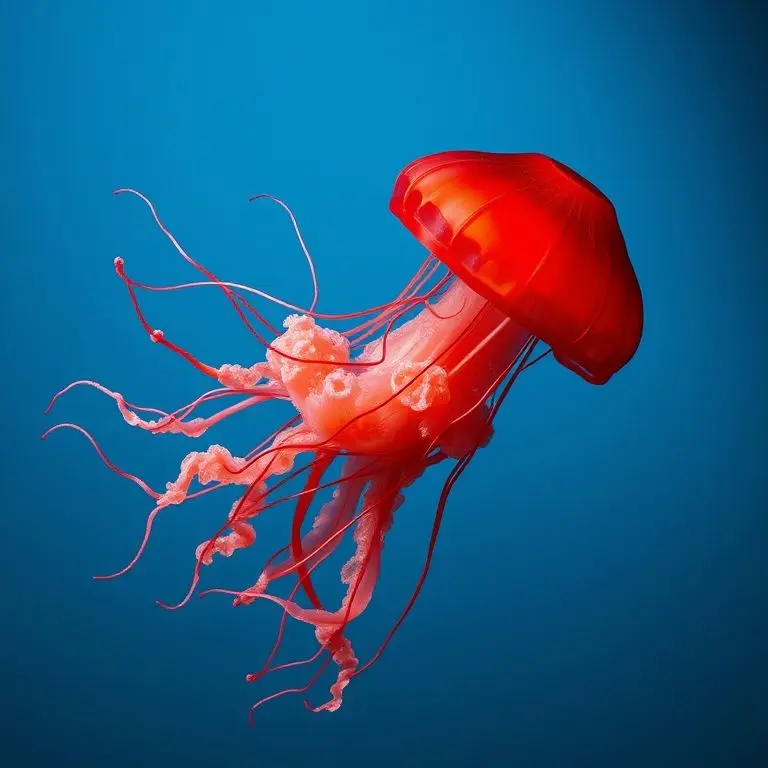

アカクラゲ(Chrysaora pacifica)は、鉢虫綱(Scyphozoa)に属する大型のクラゲの一種で、鮮やかな赤褐色の傘と長く優雅な触手を持つことが特徴です。その名前は、まさにその燃えるような色合いに由来しています。このクラゲの定義は、太平洋沿岸、特に日本の近海で頻繁に目撃される特有の色彩と形態を持つクラゲ、という点に集約されます。

歴史的背景を見ると、アカクラゲは古くから漁業関係者や沿岸住民に知られていましたが、その生態や生理に関する科学的な研究が深まり始めたのは20世紀後半に入ってからです。特に海洋生物学の進歩に伴い、彼らの生活環の複雑さや海洋生態系における役割の重要性が明らかになってきました。彼らの出現パターンは、海流や水温の変化を示す重要な指標としても認識されつつあります。

核心原理として、アカクラゲの体はゼラチン状の組織が大部分を占め、浮力と効率的な移動を可能にしています。彼らは刺胞(しほう)と呼ばれる特殊な細胞を持つ触手を用いて小魚やプランクトンを捕食します。この刺胞は、毒液を注入する小さなカプセルのような構造をしており、彼らの生存戦略の核を成す防御と攻撃の原理です。この毒性こそが、アカクラゲを語る上で避けて通れない核心的な要素となります。

2. 深層分析:アカクラゲの作動方式と核心メカニズム解剖

アカクラゲが海洋環境でどのように機能し、生存しているかを理解するためには、その独特な作動方式と核心メカニズムを深く掘り下げる必要があります。彼らの生態は、受動的な漂流と能動的な捕食という二つの要素が絶妙に組み合わさっています。

作動方式の基盤は、その傘(かさ)の収縮と弛緩による推進力の生成です。アカクラゲは、傘の縁にある筋肉をリズミカルに動かし、水を押し出すことで微弱ながら効率的な移動を行います。これは、エネルギー消費を最小限に抑えつつ、広大な海洋を漂うための優れた戦略です。彼らの神経網は、感覚器(眼点や平衡胞)からの情報に基づいてこの収縮リズムを調整し、水深や光の刺激に応じた移動を可能にします。

核心メカニズムは、彼らの摂食活動と毒性にあります。触手の刺胞が獲物に接触すると、浸透圧の変化をトリガーとして、針状の構造と毒液が一瞬で射出されます。このメカニズムは非常に速く、効率的であり、小型の獲物を麻痺させたり、大型の捕食者に対する防御として機能します。アカクラゲの毒液の成分は、主に神経毒や細胞溶解性物質で構成されており、獲物の運動能力を奪い、消化を助ける役割も果たします。

また、生殖メカニズムもアカクラゲの成功の鍵です。彼らはポリプ世代とメデューサ(クラゲ)世代を持つ世代交代を行います。ポリプは海底に固着し、無性生殖によってエフィラ(若いクラゲ)を出芽させます。この二相性の生活環は、環境の変化に応じて生殖戦略を柔軟に変えることを可能にし、種の存続に極めて有利に働いています。水温や栄養塩の条件が整うと、ポリプから大量のクラゲが発生し、**「クラゲのブルーム(大発生)」**と呼ばれる現象を引き起こします。

3. アカクラゲ活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

アカクラゲは、その存在そのものが海洋生態系に大きな影響を与え、人間活動にも無視できない側面を持っています。生態学的な価値と人間社会への影響という二つの側面から、その活用の明暗を詳細に分析します。

3.1. 経験的観点から見たアカクラゲの主要長所及び利点

アカクラゲの存在は、一見すると厄介な存在に思えるかもしれませんが、実は科学的にも生態学的にも重要な利点を秘めています。

生物多様性と海洋環境研究への貢献

アカクラゲは、生物多様性を構成する重要な一員であり、特定の捕食者の餌となることで食物連鎖を支えています。特に、彼らの大規模な出現(ブルーム)は、海水温の上昇、富栄養化、過剰漁獲などの海洋環境の変化を示唆するため、環境モニタリングにおける重要なバイオインディケーターとしての価値があります。彼らの出現パターンを分析することは、地球規模の気候変動と海洋生態系の相互作用を理解するための核心的な戦略となります。このデータは、持続可能な漁業戦略や海洋保護区の設計において不可欠です。

海洋バイオテクノロジーにおける潜在的応用価値

彼らの持つ刺胞の毒性は、医療およびバイオテクノロジー分野で新たな可能性を秘めています。アカクラゲの毒液に含まれるタンパク質やペプチドの中には、鎮痛作用、抗炎症作用、あるいは抗がん作用を持つ可能性がある生物活性物質が含まれていることが研究により示唆されています。これらの物質の構造と機能を解明することは、新規医薬品や生物学的なツールを開発するための強力な基盤となります。さらに、彼らのゼラチン状の体は、生体適合性の高い素材としての応用も将来的に期待されています。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

アカクラゲの管理と共存を考える上で、その潜在的な問題点とリスクを直視することは極めて重要です。特に人間活動との衝突は避けて通れません。

漁業及び発電所への経済的・物理的影響

アカクラゲの大発生は、沿岸漁業に深刻な経済的打撃を与えます。彼らが漁網に大量に絡まることで、網の破損や漁獲作業の妨害が生じ、漁獲量が大幅に減少します。これは漁業従事者の収入に直接影響を及ぼす難関です。さらに、火力発電所や原子力発電所などの冷却水取水口にアカクラゲが大量に吸い込まれると、取水路が詰まり、施設の運転停止や大規模なメンテナンスが必要となり、巨額の費用と電力供給のリスクが発生します。

公衆衛生上のリスク及びレジャー活動への影響

アカクラゲの強い刺胞毒は、海水浴客やダイバーにとって無視できない公衆衛生上のリスクとなります。刺された場合、激しい痛みや皮膚の炎症(紅斑、水疱)を引き起こし、重症な場合には全身症状やアナフィラキシーショックを誘発する可能性があります。特に毒性は個体差や状況によって異なりますが、その危険性は明確に認識しておく必要があります。このリスクは、夏の海水浴シーズンにおけるビーチの閉鎖や海洋レジャー活動の制限につながり、観光業にも悪影響を与えます。

4. 成功的なアカクラゲ活用のための実戦ガイド及び展望

アカクラゲとの共存を成功裏に収めるためには、単なる駆除ではなく、長期的な戦略に基づいた実戦的なガイドラインが必要です。

適用戦略として、まず予測システムの高度化が求められます。海洋データ(水温、塩分、海流)とAI技術を組み合わせることで、アカクラゲのブルームを早期に予測し、漁業者や発電所に事前に警報を発する戦略が核心となります。次に、ポリプの駆除を標的とした介入戦略も重要です。海底調査を通じてポリプの生息地を特定し、環境負荷の低い方法でポリプの増殖を抑制することが、長期的な個体数管理の鍵となります。

留意事項としては、毒性に関する正確な知識を公衆に啓発することが最優先されます。刺された際の応急処置(真水や酢を使用しないなど)に関するガイドラインを明確にし、迅速な医療機関への受診を促すことが重要です。また、アカクラゲを単なる害虫として捉えるのではなく、生態系の変化を示す「鏡」として理解し、その背後にある環境問題(例:富栄養化)の解決に注力することが最も本質的な対応です。

展望として、アカクラゲは今後も海洋環境において存在感を増すと予測されます。気候変動が彼らに有利に働く可能性があるからです。しかし、これは悲観する理由ではなく、むしろ彼らを新たな資源として活用する機会と捉えるべきです。毒性物質からの医薬品開発や、コラーゲンなどの高付加価値素材としての利用は、未来の海洋バイオエコノミーの一翼を担う可能性を秘めています。

結論

本コンテンツは、アカクラゲという魅惑的でありながら複雑な海洋生物を、専門家としての深い知見と実践的な視点から詳細にレビューしました。私たちは、その鮮烈な色と刺胞毒の核心メカニズムを解剖し、生態系への貢献という明と、漁業や公衆衛生へのリスクという暗の両側面を明確に提示しました。

アカクラゲは、単なる厄介者ではなく、地球の海で進行中の環境変化を反映する重要な存在です。彼らのブルームは、私たち人間が海洋に与えている影響に対するサイレントな警鐘と解釈できます。今後、アカクラゲとの共存を成功させるためには、短期的な対策だけでなく、環境の持続可能性を考慮した長期的な戦略が不可欠です。研究の進展と革新的な技術の応用を通じて、アカクラゲはリスクから価値ある資源へとその役割を変えていく未来が展望されます。