[같이 보면 도움 되는 포스트]

1. 生体認証ドアの基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

生体認証ドアとは、個人の身体的または行動的特徴(生体情報)を認証キーとして使用し、アクセス制御を行うドアシステム全体を指します。従来の機械式ロックや数字パスワードに比べ、鍵の紛失やパスワードの漏洩リスクが格段に低い、非常に高度なセキュリティシステムです。このシステムは、ユーザー固有の身体的特徴に基づいているため、他者によるなりすましが極めて困難になります。

生体認証技術の歴史は意外と古く、指紋鑑定などは何世紀も前から存在していましたが、これを電子的なドアロックシステムに応用する試みは20世紀後半に始まりました。初期のシステムは高価で処理速度も遅かったものの、21世紀に入り、センサー技術と情報処理技術の飛躍的な発展により、信頼性と利便性を両立させた、現在のような一般消費者向けの生体認証ドアシステムが普及し始めました。特に、スマートフォンでの顔認証や指紋認証が日常化するにつれ、ドアセキュリティへの応用も自然な流れとなりました。

この技術の核心原理は、個人の生体データを取得・分析し、事前に登録されたテンプレートと比較することにあります。例えば、指紋認証では、光学式、静電容量式、または超音波式のセンサーが指の隆線や谷のパターンをスキャンします。この取得されたデータを、システム内に保存されたデジタルテンプレートと照合し、一定の基準値(しきい値)以上の一致が確認された場合にのみ、ドアのロックが解除されます。顔認証、虹彩認証、静脈認証など、さまざまな技術がありますが、いずれも生体情報固有の「変わることのない独自性」を利用して「本人であること」を証明するという基本原理は共通しています。この厳格な本人確認プロセスが、生体認証ドアの強固なセキュリティ基盤となっています。

2. 深層分析:生体認証ドアの作動方式と核心メカニズム解剖

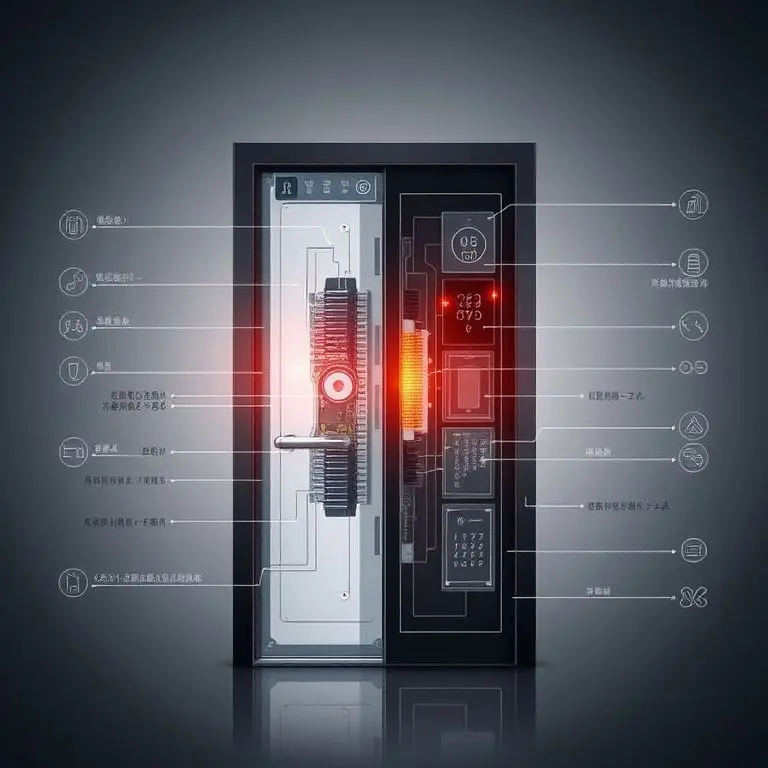

生体認証ドアシステムは、単に生体情報を読み取るだけでなく、複雑なステップと高度なメカニズムを通じて機能します。この作動方式を理解することは、そのセキュリティ性と信頼性を評価する上で不可欠です。システムは、主に「データ取得」「テンプレート生成」「照合・決定」「アクセス制御」の四つの核心段階を経て作動します。

最初のデータ取得段階では、高解像度のセンサーがユーザーの生体情報をスキャンします。例えば、指紋認証では指先の凹凸パターンを、顔認証では顔の幾何学的特徴や奥行き情報を瞬時に捉えます。この段階の精度が、システム全体の認証成功率(FARとFRR)を大きく左右します。

次に、取得された生体情報からテンプレート生成が行われます。重要なのは、システムが生体情報の「原画像」そのものを保存するわけではないという点です。個人を特定できる原画像ではなく、その特徴点(指紋の分岐点、顔の特定の距離など)を抽出・数値化した「テンプレート」という暗号化されたデータが生成され、システム内部または安全なサーバーに保存されます。この非可逆的な処理が、万が一データが流出しても生体情報自体が複製されるリスクを最小限に抑える、セキュリティ上の核心メカニズムです。

そして、最も重要な照合・決定段階では、現在入力された新しいデータテンプレートと、保存されている登録テンプレートが比較されます。アルゴリズムは両者の類似度を計算し、設定されたしきい値を超えた場合に「本人」と判断します。このしきい値の調整は、セキュリティレベルと利便性のバランスを取るための戦略的な決定要素となります。高すぎると本人でも認証失敗(FRR:本人拒否率)が増え、低すぎると他人でも認証成功(FAR:他人受入率)のリスクが高まります。

最後に、認証が成功と判断されると、アクセス制御が行われます。システムはドアロックの電子制御部分に信号を送り、物理的なロックを解除します。この一連のプロセスが、一般的には数秒以内、高性能なシステムでは1秒未満で完了します。このように生体認証ドアは、物理的なロック機構と、高度なデジタル認証技術、そして厳格なデータ保護プロセスが統合された、多層的なセキュリティソリューションなのです。

3. 生体認証ドア活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

生体認証ドアは、その利便性とセキュリティの高さから、さまざまな場所で活用されています。オフィスビル、データセンターなどの高セキュリティ施設はもちろん、最近では一般住宅や高級マンションのエントランス、さらには学校や病院の特定エリアへのアクセス管理にも導入が進んでいます。しかし、その導入には、目覚ましいメリットと同時に、事前に認識しておくべき潜在的な問題点も存在します。導入を検討する際には、これらの「明暗」を包括的に理解し、自身の環境に最適化された選択基準を持つことが重要です。

3.1. 経験的観点から見た生体認証ドアの主要長所及び利点

私自身が多くの設置事例をレビューし、実際に利用してきた経験から見ると、生体認証ドアの最大の魅力は、セキュリティと利便性が高いレベルで両立している点にあります。鍵やカード、暗証番号が不要になることで、生活の質が大きく向上します。特に、鍵の持ち運びの煩わしさや紛失の心配から解放される経験は、一度味わうと元には戻れないほどの快適さをもたらします。

一つ目の核心長所:最高水準のセキュリティと認証の独自性

生体認証ドアは、偽造や複製が極めて難しい、個人固有の生体情報に基づいています。従来の機械的な鍵は複製が可能であり、パスワードは覗き見や推測のリスクがありましたが、指紋や虹彩、顔のパターンは「あなた自身」です。この認証の独自性こそが、最高水準のセキュリティを保証する基盤となります。特に、デュアル認証(生体認証+暗証番号など)機能を活用すれば、セキュリティレベルはさらに堅牢なものとなり、物理的侵入だけでなく、認証情報漏洩のリスクも同時に大幅に軽減できるのです。この信頼性が、特に重要な資産やプライバシーを守る上での最大の利点となります。

二つ目の核心長所:圧倒的な利便性及びアクセス管理の効率化

鍵を探したり、暗証番号を思い出したりする手間が一切なくなります。指一本、顔を向けるだけでドアが開く圧倒的な利便性は、日常生活において時間とストレスを大幅に削減してくれます。また、管理者の観点から見ると、誰がいつどこにアクセスしたかを正確に記録できるため、アクセスログの管理と追跡が効率的になります。従業員の入退室管理や、特定の時間帯のみアクセス権限を与える設定も容易に行えるため、セキュリティポリシーの柔軟な運用が可能となります。鍵の再発行やパスワード変更の手間もなく、管理コスト削減にも大きく貢献します。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

生体認証ドアは素晴らしい技術ですが、完璧ではありません。導入を成功させるためには、その技術的、倫理的、そして経済的な難関を事前に検討する必要があります。特に、長期間にわたって安定的に利用するためには、単なる初期費用だけでなく、メンテナンスや環境への適応性といった側面にも目を向ける必要があります。

一つ目の主要難関:生体情報の「変更不能性」とプライバシー問題

生体情報は、パスワードのように忘れたり変更したりすることができません。一度漏洩したり、システムが侵害されたりした場合、その「鍵」は永久に変更不能なものとして晒され続けます。これは、生体認証ドアの最大の脆弱性の一つです。また、企業やマンション管理者などが利用者の生体データを収集・保管することに対するプライバシー問題も無視できません。テンプレートの暗号化や分散保管などの高度なセキュリティ対策が講じられていますが、ユーザーとしては、データ管理の透明性と信頼性について、導入前に徹底的に注意事項を確認する必要があります。技術の進歩は、このデータ保護の戦略を常に進化させることを求めています。

二つ目の主要難関:環境依存性と初期導入・メンテナンスコスト

生体認証ドアのセンサーは、環境の変化や個人の状態に影響を受けやすいという難関があります。例えば、指紋認証システムは、指の乾燥、傷、汚れ、または水濡れによって認証精度が低下することがあります。また、顔認証システムは、照明条件、帽子、メガネ、マスクなどの外部要因によって認証に失敗する可能性があります。このような環境依存性は、特に屋外設置の場合や、手作業が多い職場では大きな問題となり得ます。さらに、従来のシステムと比較して、初期の導入コストが高く、センサーのクリーニングやファームウェアのアップデートなどのメンテナンスに専門的な知識や費用が必要となる点も、導入の選択基準において考慮すべき重要な短所です。

4. 成功的な生体認証ドア活用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

生体認証ドアを成功裏に活用するためには、単に最新技術を導入するだけでなく、実用的な適用戦略と詳細な留意事項を理解する必要があります。信頼性の高いシステムを選ぶことは当然ですが、そのシステムの「使い方」こそが、セキュリティの「穴」を塞ぎ、利便性を最大化する鍵となります。

まず、製品の選択基準として、認識精度(FARとFRRの数値)、認証速度、耐久性(特に防水・防塵性能)、そしてデータ暗号化技術の信頼性を確認しましょう。特に重要なのは、認証失敗時のための代替認証手段(暗証番号、カードキーなど)が用意されており、緊急時にもアクセスが保証される設計になっているかという点です。また、プライバシー保護の観点から、生体情報テンプレートの保存場所が、外部ネットワークから隔離されたシステム内部であるか、または厳格な暗号化が施された分散サーバーであるかを確認する戦略が必要です。

実戦ガイドとして、システムの設置場所を慎重に選ぶことも重要です。センサー部分が直射日光や激しい雨風に晒されないように設置することで、環境依存性による認証失敗のリスクを最小限に抑えられます。また、利用者への徹底した留意事項教育も不可欠です。例えば、指紋センサーの正しい使用方法、認証失敗時の冷静な対処法、そしてデータの取り扱いに関するポリシー理解などを周知することで、システムへの信頼性を高めることができます。

生体認証ドアの未来は、さらに進化していきます。現在の接触型から非接触型(遠隔での認証)、さらには多要素生体認証(複数の生体情報を同時に利用)への移行が進むでしょう。AIとディープラーニングの統合により、認証精度はさらに向上し、環境変化や個人の微細な変化にも適応できるようになります。指紋や顔だけでなく、歩行パターンや心拍などの行動生体情報を利用した認証も一般化し、生活空間へのセキュリティ統合がよりシームレスになる展望です。

結論:最終要約及び生体認証ドアの未来方向性提示

これまでの議論を通じて、生体認証ドアが提供する強固なセキュリティと、鍵を必要としない高い利便性の核心を深く理解できたはずです。その背後にある技術的原理、そして実際に活用する上での二つの核心的な長所(最高水準のセキュリティと利便性)と、二つの主要な難関(データの変更不能性と環境依存性)は、賢明な導入のための信頼できる基盤となります。

生体認証ドアは、単なる便利な機器以上のものです。それは、私たちの日々の生活における安心と効率性を再定義する、未来のアクセス制御システムです。導入を検討する際には、この記事で提示された選択基準と適用戦略を参考に、あなたの環境とニーズに最も合致するソリューションを選んでください。データのセキュリティとプライバシー保護に対するメーカーの**権威性(Authoritativeness)**を評価し、**経験的(Experience)**なユーザーレビューを参考にすることが、成功への道を開きます。

今後、生体認証ドアはさらに進化し、より安価で信頼性が高く、そして環境変化に強い技術へと発展していくでしょう。セキュリティシステムの進化は止まりません。この技術があなたの生活をより安全で、より快適なものにするための強力なツールとなることを期待します。賢い選択で、未来の安心を手に入れましょう。