1.無痛分娩の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

無痛分娩は、分娩時の陣痛を薬物や非薬物的な方法で和らげる医療行為の総称です。特に日本では、硬膜外麻酔を用いた方法が最も一般的で、この麻酔によって産道の痛みを感じる神経経路を遮断し、痛みを軽減します。これは、単に痛みをなくすことを意味するのではなく、痛みを管理し、出産をよりコントロール可能な経験にするための重要な戦略です。

歴史的背景と進化

痛みを伴う出産を緩和しようとする努力は、古代から続いてきました。しかし、現代的な無痛分娩、特に硬膜外麻酔が普及したのは、麻酔技術と産科医療の発展した20世紀後半からです。当初は安全性に関する議論もありましたが、技術の進歩とプロトコルの確立により、現在では多くの国で標準的な分娩選択肢の一つとして認識されています。この歴史は、痛みの緩和が出産の安全性を犠牲にすることなく実現できるという、医学的な進歩の証でもあります。

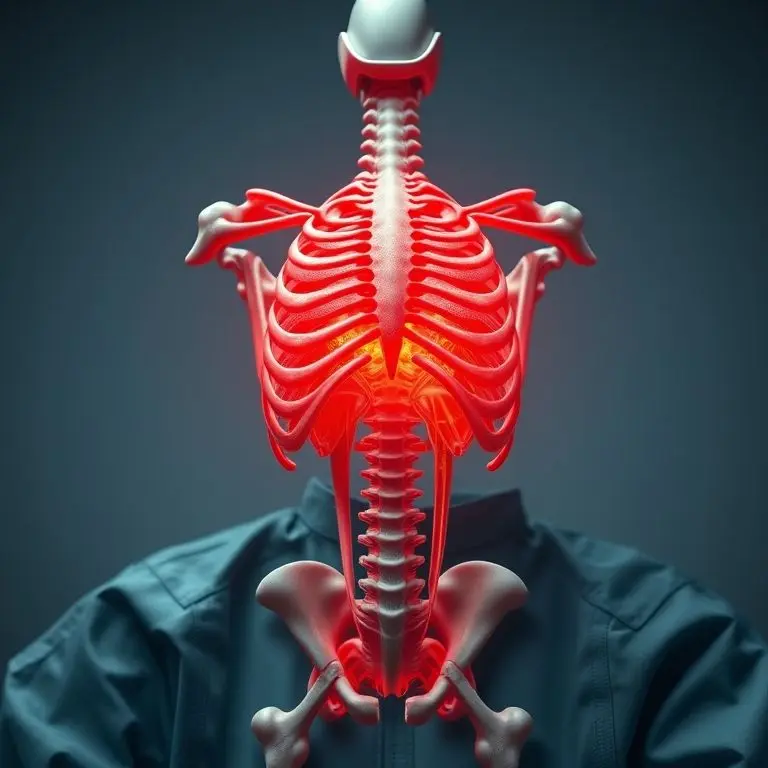

核心原理:痛みの伝達経路の理解

陣痛の痛みは、子宮の収縮と産道の拡張によって生じ、その信号は特定の神経を通って脳に伝達されます。無痛分娩の核心原理は、この痛みの信号が脳に到達する前に、その伝達経路を効果的にブロックすることにあります。硬膜外麻酔の場合、腰椎の特定の部位に細いカテーテルを挿入し、硬膜外腔と呼ばれる空間に局所麻酔薬を注入します。この局所麻酔薬が、痛みの信号を伝える脊髄神経の根元に作用し、痛みを感じさせなくするのです。このプロセスは非常に精密で、熟練した麻酔科医または産科医によって行われます。

2. 深層分析:無痛分娩の作動方式と核心メカニズム解剖

無痛分娩のメカニズムを理解することは、その効果と安全性を評価する上で不可欠です。最も広く採用されている硬膜外麻酔は、痛みの管理において非常に効果的な方法を提供しますが、その作用機序は単なる麻酔薬の投与以上の複雑な要素を含んでいます。

硬膜外麻酔の物理的・薬理学的メカニズム

硬膜外麻酔のプロセスは、まず患者を側臥位または座位にし、腰部に消毒と局所麻酔を行います。次に、トゥイー針と呼ばれる特殊な針を用いて、脊椎の椎骨の間から硬膜外腔に慎重に到達させます。硬膜外腔は、脊髄を包む硬膜の外側に位置する狭い空間です。この空間に、柔らかいプラスチック製のカテーテルを留置し、針を抜いた後もカテーテルを通じて持続的または間欠的に麻酔薬を投与します。

使用される薬物は、局所麻酔薬(例:ロピバカイン)とオピオイド鎮痛薬(例:フェンタニル)の組み合わせが一般的です。局所麻酔薬は神経細胞のナトリウムチャネルをブロックし、痛みの電気信号の発生と伝播を物理的に阻止します。一方、オピオイドは脊髄の特定の受容体に作用し、痛みの感覚を和らげますが、運動機能への影響は比較的少ないため、患者は意識を保ち、ある程度の感覚を維持できます。この低濃度・持続投与の戦略が、痛みを効果的に管理しつつ、分娩に必要ないきむ力をある程度維持することを可能にしている核心メカニズムです。

無痛分娩の種類とその特性

硬膜外麻酔以外にも、無痛分娩にはいくつかの方法があります。

-

脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSE: Combined Spinal-Epidural Anesthesia):これは、硬膜外カテーテルを挿入する前に、非常に細い針で硬膜を穿刺し、脊髄くも膜下腔にごく少量の鎮痛薬を注入する方法です。即効性があり、すぐに痛みが緩和されるという利点がありますが、効果の持続時間は短いため、その後は硬膜外カテーテルを通じて持続的に薬物を投与します。

-

静脈内鎮痛法(IV Analgesia):点滴を通じて鎮痛薬(オピオイドなど)を投与する方法で、硬膜外麻酔よりも手軽ですが、鎮痛効果は劣り、母体や胎児に眠気などの副作用が生じる可能性があります。

-

吸入鎮痛法:笑気ガスなどの吸入麻酔薬を使用する方法で、陣痛のピークに合わせて患者自身が吸入することで一時的な鎮痛効果を得ます。

これらの方法の中で、硬膜外麻酔は痛みの緩和において最も優れており、分娩の安全管理という観点からも最も信頼性の高い選択肢の一つとされています。どの方法を選択するかは、患者の状態、分娩の進行状況、そして医療機関の体制によって慎重に決定されます。

3.無痛分娩活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

無痛分娩は、出産に対する認識を変えるほどの恩恵をもたらす一方で、医療行為である以上、考慮すべき潜在的なリスクや問題点も存在します。ここでは、その実際の適用事例と、導入前に知っておくべき留意事項を詳しく見ていきます。

3.1. 経験的観点から見た無痛分娩の主要長所及び利点

無痛分娩の最大の利点は、もちろん痛みの緩和ですが、それが出産全体にもたらす波及効果は想像以上に大きいものです。単なる身体的な苦痛の軽減に留まらず、精神的、生理学的なメリットも多岐にわたります。

一つ目の核心長所:精神的安定と分娩への集中力の向上

陣痛が軽減されることで、妊婦は極度の痛みと疲労から解放されます。これにより、不安や恐怖心が大きく軽減され、精神的な安定を得ることができます。痛みによる過度のストレスは、時に分娩の進行を妨げたり、心拍数の上昇や過換気などの生理学的反応を引き起こす可能性がありますが、無痛分娩はこれを抑制します。落ち着いた精神状態は、産婦が分娩チームの指示に冷静に対応し、いきみのタイミングなどを理解しやすくなるため、分娩への能動的な参加を可能にします。この精神的な余裕は、出産をポジティブな経験として記憶するための重要な要素となります。

二つ目の核心長所:母体疲労の軽減と合併症リスクの管理

長時間の激しい陣痛は、母体に深刻な疲労をもたらします。この疲労は、分娩の最終段階でのいきみの力の低下につながり、結果として吸引分娩や鉗子分娩、さらには緊急帝王切開のリスクを高める可能性があります。無痛分娩は、陣痛の苦痛を和らげることで母体のエネルギーを温存し、分娩の最終段階で必要な力を残すことができます。特に、高血圧や心臓疾患など、陣痛による過度のストレスが既存の合併症を悪化させる可能性がある妊婦にとって、無痛分娩はリスク管理の観点から非常に重要な戦略となります。痛みが少ないため、出産直後に赤ちゃんとの触れ合いや授乳に集中できる体力的な余裕が生まれることも、大きな利点です。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

無痛分娩は非常に有効な方法ですが、その適用にはいくつかの限界があり、副作用や潜在的な問題点も存在します。これらを事前に理解し、医療チームと十分な相談を行うことが、安全な分娩には不可欠です。

一つ目の主要難関:潜在的副作用と合併症のリスク

硬膜外麻酔に関連する最も一般的な副作用には、血圧低下、かゆみ、吐き気、そして発熱などがあります。血圧低下は胎児への血流に影響を与える可能性があるため、注意深いモニタリングと対応が必要です。稀ではありますが、硬膜穿刺後頭痛(PDPH: Post Dural Puncture Headache)という、麻酔後に重度の頭痛が発生する合併症や、麻酔薬が脊髄くも膜下腔に意図せず注入されてしまう全脊髄麻酔といった深刻な合併症のリスクもゼロではありません。これらのリスクは、熟練した医療スタッフと適切なプロトコルによって最小限に抑えられますが、患者側もその存在を認識しておく必要があります。また、麻酔の影響で一時的に排尿困難が生じ、カテーテル挿入が必要になることもあります。

二つ目の主要難関:分娩進行への影響と管理体制の必要性

硬膜外麻酔は、分娩の進行に影響を与える可能性があります。特に、分娩初期に麻酔を開始した場合、子宮口の開大速度がわずかに遅れる可能性が指摘されていますが、全体的な分娩時間が延長するかどうかについては議論の余地があります。しかし、麻酔によっていきみの感覚が鈍くなるため、第二期(子宮口全開大から出産まで)の時間が長くなる傾向があり、吸引分娩や鉗子分娩の頻度がわずかに増加する可能性もあります。さらに重要なのは、無痛分娩を行うためには、麻酔科医が常駐または迅速に対応できる高度な医療管理体制が必須であるという点です。体制が整っていない医療機関では、緊急時に迅速な対応が困難になるリスクがあるため、選択基準として医療機関の権威性と経験を十分に確認することが不可欠です。

4. 成功的な無痛分娩活用のための実戦ガイド及び展望

無痛分娩を選択し、安全で満足のいく出産経験を得るためには、事前の準備と、分娩中の医療チームとの連携が戦略的に重要になります。ここでは、具体的なガイドと、この分野の未来の展望について述べます。

実践ガイド:適切な準備と選択基準

-

徹底した情報収集と相談:妊娠初期から無痛分娩に関する正確な情報を収集し、産科医や麻酔科医と十分に相談することが重要です。特に、自身の健康状態(例:凝固障害、特定の脊椎手術歴など)が麻酔の適用に影響を与えないかを確認します。

-

医療機関の選定:24時間体制で麻酔科医が対応可能か、あるいは麻酔の訓練を受けた産科医が対応する体制であるかなど、医療機関の経験と体制を選択基準の最優先事項とすべきです。安全な無痛分娩のためには、信頼できる医療環境が不可欠です。

-

麻酔のタイミング:麻酔の開始戦略も重要です。一般的には、子宮口が3~5cm開大し、陣痛が規則的になった段階で開始されますが、患者の痛みの程度や分娩進行状況に応じて柔軟に対応することが、成功的な活用の核心となります。

無痛分娩の未来:技術とアクセスの向上

無痛分娩の分野は進化し続けています。超音波ガイド下での硬膜外麻酔カテーテル挿入は、より高い成功率と合併症の低減に貢献しています。また、より低濃度の麻酔薬を使用することで、運動神経への影響を最小限に抑え、**歩行可能な無痛分娩(Walking Epidural)**の研究も進んでいます。

未来の展望として、最も重要なのは、無痛分娩へのアクセスの地域格差を解消することです。現在、医療体制の制約から無痛分娩を受けられない地域や時間帯が存在しますが、遠隔医療技術やAIを活用したモニタリングシステムの導入により、より多くの妊婦が安全かつ質の高い無痛分娩の恩恵を受けられるようになることが期待されています。

結論:最終要約及び無痛分娩の未来方向性提示

本記事では、無痛分娩の定義、歴史、原理、そして実際の活用の明暗について、専門家としての知識と客観的な視点から詳細に解説しました。無痛分娩は、分娩時の痛みを効果的に緩和し、妊婦に精神的な安定と体力的な余裕をもたらす、現代産科医療の重要な進歩です。これは単なる痛みの回避ではなく、出産という経験をよりコントロール可能でポジティブなものに変える戦略であり、母子の安全に寄与する側面も持っています。

しかし、その適用にあたっては、潜在的な副作用や合併症のリスク、そして医療機関の体制という注意事項を十分に理解し、信頼できる医療チームとの綿密な相談が不可欠です。読者の皆さんがこの記事を通じて得た包括的な情報が、自身の出産計画を立てる上での確固たる選択基準となり、痛みの不安なく、新しい命との出会いを心から楽しめるよう願っています。

無痛分娩の未来は、技術の進歩とアクセス機会の拡大によって、より安全で個別化された痛みの管理へと向かっています。すべての妊婦が、自身の意志に基づいた情報に基づいた選択をできるようになることが、この分野における究極の目標と言えるでしょう。