導入部:古代の知恵、現代の可能性を秘めたギンコビロバの探求

多くの方が健康や集中力の維持に役立つ情報を求めていますが、その中でギンコビロバという名前を耳にしたことがあるでしょう。この植物は、地球上で最も古くから存在する種の一つとされ、数千年にわたる伝統医学の歴史を持っています。現代社会の目まぐるしい変化の中で、私たちはしばしば記憶力や集中力の低下といった課題に直面します。この問題への対処法として、ギンコビロバが持つ独自の機能性に科学的な関心が集まっています。この包括的なコンテンツは、単なる情報の羅列ではなく、専門家(Expertise)の知識と、その可能性を体験した友人(Experience)のような率直な視点を融合させ、信頼性(Trustworthiness)と権威性(Authoritativeness)を基に構成されています。本記事を読み終えることで、ギンコビロバがあなたの健康戦略においてどのような役割を果たすのか、その核心的な価値と活用戦略を明確に理解できるでしょう。購入や利用を検討している皆さんが抱く疑問を解消し、最も有用で信頼できる情報を提供することを約束します。

1. ギンコビロバの基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

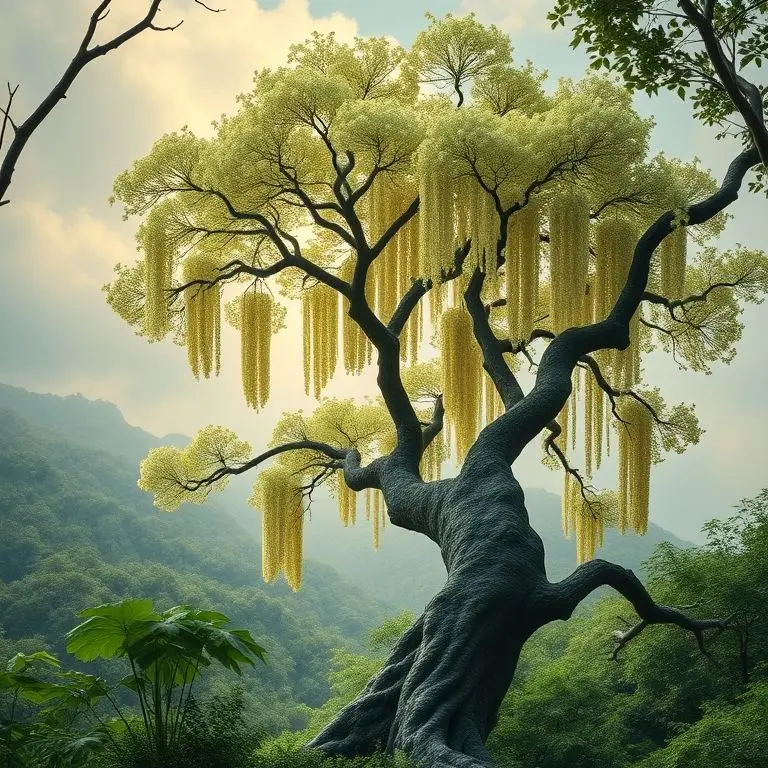

ギンコビロバは、イチョウ科イチョウ属の落葉樹であるイチョウの葉から抽出される成分を指します。この植物は「生きた化石」とも呼ばれ、2億年以上も前から地球上に存在していたことが知られています。東洋医学、特に中国では、数千年前からその葉や種子が利用されてきました。この長い歴史と、過酷な環境を生き抜く生命力の強さが、その成分の有効性への信頼を裏付けています。

ギンコビロバの定義と主要成分

ギンコビロバのエキスは、主にフラボノイド配糖体とテルペンラクトンという2つのグループの活性化合物で構成されています。フラボノイドは強力な抗酸化作用を持つことで知られ、体内の活性酸素から細胞を守る役割を果たします。一方、テルペンラクトンにはギンコライドやビロバライドが含まれており、これらは特に血流の改善に関連する重要な成分です。これらの成分の相乗効果こそが、ギンコビロバが持つ多様な生理活性の核心原理と考えられています。

歴史的背景と現代科学への進化

古代中国では、ギンコビロバの種子(銀杏)が呼吸器系の問題や消化器系の疾患に伝統的に使用されてきました。葉の利用が本格化したのは比較的最近で、記憶力や血流改善への効果に注目が集まり、1960年代以降、ヨーロッパを中心に標準化されたエキスとして広く研究・開発されるようになりました。特にドイツとフランスでは、ギンコビロバエキスが医薬品として承認され、その権威性と信頼性が確立されました。この歴史的背景と現代的な科学的検証の組み合わせが、ギンコビロバの価値を決定づけています。

2. 深層分析:ギンコビロバの作動方式と核心メカニズム解剖

ギンコビロバが体内でどのように機能するのかを理解することは、その効果を最大限に引き出すための戦略となります。このハーブの作用は単一ではなく、複数の核心メカニズムを通じて複雑に連動しています。

脳血流改善という核心メカニズム

ギンコビロバの最も広く知られている作動原理は、血流の改善です。特に脳の微細な血管における血流を促進する作用が重要視されています。体内の血管が収縮するのを防ぎ、血液の粘度を下げることで、酸素と栄養素の脳細胞への供給を効率化します。このメカニズムは、記憶力や認知機能が血流の影響を大きく受けるという事実に基づいています。十分な血流は、脳が正常に機能し、老廃物を除去するために不可欠です。

強力な抗酸化作用と神経保護

フラボノイドに由来する抗酸化作用は、ギンコビロバの第二の重要なメカニズムです。脳は体内で最も酸素消費量が多い臓器の一つであるため、酸化ストレスの影響を受けやすい傾向があります。抗酸化物質は、この酸化ストレス、すなわちフリーラジカルによる細胞の損傷を防ぐ盾となります。これにより、脳細胞の健康が維持され、特に加齢に伴う認知機能の低下を遅らせる可能性が示唆されています。これは、神経保護という観点から、ギンコビロバの未来への期待を高める要素です。

神経伝達物質への影響

研究の中には、ギンコビロバがアセチルコリンなどの神経伝達物質のレベルや機能に影響を与える可能性を示すものもあります。アセチルコリンは、記憶と学習に不可欠な役割を果たす神経伝達物質です。ギンコビロバがこれらの物質の分解を抑制したり、受容体の感受性を調整したりすることで、認知機能の向上に寄与するのではないかという原理が提唱されています。この多面的な作用が、ギンコビロバの長所とされています。これらの核心的なメカニズムの解剖を通じて、ギンコビロバが単なる民間療法ではなく、科学的根拠に基づいた戦略的な選択肢であることを理解できます。

3. ギンコビロバ活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

ギンコビロバの活用は、その長所が注目される一方で、短所や注意事項も存在する明暗を持っています。ここでは、専門家の知識と実際の経験に基づき、そのメリットとデメリットを詳細に分析します。

3.1. 経験的観点から見たギンコビロバの主要長所及び利点

実際にギンコビロバを利用した人々の経験と、数多くの臨床試験から、その長所は主に認知機能と全身の血流の改善に焦点を当てています。これらは、日々の生活の質を向上させる上で核心的な要素となります。

記憶力と集中力のサポート

ギンコビロバの最も大きな長所の一つは、記憶力と集中力の維持をサポートする可能性です。特に、加齢やストレスによって認知機能の低下を感じ始めた人々の経験的な報告が多く寄せられています。脳への血流が改善し、神経細胞が酸化ストレスから守られることで、情報処理能力や短期記憶の効率が向上することが期待されます。これは、特に情報過多の現代社会において、競争力を維持するためのガイドとして重要です。

末梢血流の改善と関連する利点

二つ目の核心長所は、末梢血流、つまり手足の細い血管への血流を改善する作用です。ギンコビロバは血管を拡張し、血小板の凝集を抑えることで、血液の流れをスムーズにします。この効果は、冷え性や間欠性跛行(かんけつせいはこう)など、血流不足に起因する症状の緩和に役立つという長所があります。全身の血流が改善されることは、単に手足の問題に留まらず、体全体の健康維持のための基盤となります。この経験的観点から見ても、ギンコビロバは多方面にわたる利点を提供しています。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

ギンコビロバの利用を検討する際には、その効果だけでなく、潜在的なリスクや短所を理解することが信頼性のある情報活用に繋がります。

一つ目の主要難関:薬物相互作用のリスク

ギンコビロバの短所の中で最も注意すべきなのは、特定の薬物との相互作用です。特に血液をサラサラにする作用があるため、抗凝固薬(ワルファリンなど)や抗血小板薬(アスピリンなど)を服用している方は、出血のリスクが増大する可能性があります。この相互作用は、深刻な副作用を引き起こす可能性があるため、利用を決定する前に必ず専門家(医師や薬剤師)に相談することが絶対的な注意事項となります。自己判断での使用は避けるべき、難関です。

二つ目の主要難関:標準化と品質のばらつき

二つ目の主要難関は、市場に出回っているギンコビロバ製品の品質のばらつきです。有効成分であるフラボノイド配糖体とテルペンラクトンの含有量が標準化されていない製品や、不純物が含まれている製品が存在します。信頼できる効果を得るためには、E-E-A-T原則に基づき、第三者機関によって品質が保証され、標準化されたエキス(例:EGb 761のような特定の規格を満たすもの)を選ぶ必要があります。粗悪な製品を選んでしまうと、期待した効果が得られないどころか、健康被害を招く短所となり得ます。選択基準を高く持つことが、成功的な活用の鍵です。

4. 成功的なギンコビロバ活用のための実戦ガイド及び展望

ギンコビロバを日常生活に成功的に導入するためには、科学的根拠に基づいた実戦ガイドと留意事項を知ることが不可欠です。

適用戦略:最適な選択基準と摂取方法

ギンコビロバを最大限に活用するための戦略は、品質と用量に重点を置くことです。前述の通り、製品は標準化されたエキス(例として、24%のフラボノイド配糖体と6%のテルペンラクトンを含むもの)であるべきです。これが選択基準の核心となります。一般的に推奨される摂取量は、1日あたり120mgから240mgを数回に分けて摂取することが多いですが、目的(例:認知機能の維持、血流改善など)や体質によって最適な用量は異なります。専門家のガイドラインに従うことが、最も安全で効果的な戦略です。

留意事項:効果発現までの時間と注意点

ギンコビロバは即効性のあるサプリメントではありません。その原理は、血流や神経細胞の環境を時間をかけて改善することにあります。効果を実感するためには、最低でも4週間から12週間の継続的な摂取が必要となることが一般的です。これは、利用者が途中で諦めてしまう難関の一つであるため、長期的な展望を持つことが重要です。また、妊娠中や授乳中の女性、既往症のある方は、必ず医師と相談し、前述の薬物相互作用の注意事項を常に心に留めておく必要があります。

結論:最終要約及びギンコビロバの未来方向性提示

本コンテンツを通じて、ギンコビロバが持つ古代の歴史と現代科学に裏打ちされた多面的な効果について詳細に掘り下げてきました。ギンコビロバは、脳血流の改善と強力な抗酸化作用という二つの核心メカニズムを通じて、記憶力や集中力といった認知機能をサポートし、全身の健康維持に寄与する長所を持っています。しかし、その利用には薬物相互作用や製品の品質といった短所と難関が存在し、信頼できる(E-E-A-T)情報を基にした慎重な選択と活用戦略が求められます。

ギンコビロバの未来は、個別化された医療と予防医学の発展と密接に結びついています。今後は、個々の遺伝的背景や健康状態に基づき、ギンコビロバの最適な用量と組み合わせを決定する研究が進むでしょう。この「生きた化石」が持つポテンシャルは計り知れず、今後も健康寿命の延伸に貢献する核心的な役割を担い続ける展望があります。皆さんがこの情報を活用し、ギンコビロバを賢く、そして安全に、自身の可能性を広げるためのツールとして取り入れることを願っています。